Rigenerazione ossea orizzontale nella regione frontomascellare con membrana riassorbibile: approccio parodontale, protesico e chirurgico

Машинний переклад

Оригінальна стаття написана мовою ES (посилання для прочитання).

Riassunto

La rigenerazione ossea guidata è attualmente considerata una terapia di grande importanza in implantologia per promuovere la rigenerazione dell'osso nei difetti ossei mascellari; lo scopo è creare un letto adeguato per il posizionamento degli impianti. La rigenerazione ossea guidata orizzontale si basa sull'uso di membrane riassorbibili in combinazione con biomateriali di riempimento, come osso autologo, omologo o eterologo, così come materiali alloplastici con funzioni di barriera meccanica, tendenti a escludere dalla zona di riparazione le cellule epiteliali e connettivali e favorire la colonizzazione da parte delle cellule osteoprogenitrici.

Il trattamento combinato di tecniche chirurgiche parodontali con tecniche implantologiche, come innesti o determinati lembi, determina il successo delle riabilitazioni implantologiche.

Introduzione

Dopo un'estrazione dentale si verificano diversi fenomeni fisiologici che influenzano l'osso alveolare che circonda la zona dell'estrazione. È comune riscontrare dopo l'estrazione una scarsa disponibilità ossea, il che può ostacolare il posizionamento degli impianti dentali. Un requisito chiave per risultati estetici e prevedibili nel tempo è un volume osseo tridimensionale adeguato, inclusa una parete ossea vestibolare di sufficiente spessore e altezza. Gli studi istologici su esseri umani e animali mostrano l'esistenza di tre fasi nella rimodellazione ossea: una fase infiammatoria, una fase proliferativa e una fase di rimodellamento osseo, in cui si passa attraverso la formazione di un coagulo, la maturazione dell'osso spugnoso e lamellare e il completo rimodellamento, che può durare fino a 6 mesi. Pertanto, è estremamente importante comprendere l'alterazione dell'alveolo per il successo dell'intervento implantologico e i tempi del trattamento. Tan et al. hanno esaminato i cambiamenti nella cresta alveolare negli esseri umani fino a 12 mesi dopo l'estrazione del dente. Questa revisione sistematica ha dimostrato che la riduzione orizzontale (3,79 mm) era maggiore della riduzione verticale (1,24 mm in vestibolare, 0,84 mm in mesiale e 0,8 mm in siti distali) a 6 mesi. La percentuale di riassorbimento osseo orizzontale era del 29 % al 63 %, e la percentuale verticale era dell'11 % al 22 % a 6 mesi. Questi studi hanno dimostrato rapide riduzioni di volume nei primi 3-6 mesi, seguite da un graduale riassorbimento osseo.

Quando ci troviamo in una situazione di deficit osseo per l'inserimento di impianti, la rigenerazione ossea guidata (ROG) è il miglior metodo documentato per aumentare l'osso nei difetti alveolari localizzati.

L'idea principale della rigenerazione ossea guidata è l'uso di membrane per isolare le cellule epiteliali, che presentano un alto ricambio, e favorire con l'uso di biomateriali la migrazione delle cellule desiderate (particolarmente, gli osteoblasti) verso lo spazio della ferita. L'utilizzo di osso autologo è considerato il gold standard per la ricostruzione dei tessuti duri. La combinazione in parti uguali di osso autologo e xenoinnesto ha mostrato risultati migliori in termini di aumento orizzontale e stabilità a lungo termine.

Per realizzare una riabilitazione di impianti conforme ai parametri tridimensionali dell'osso esistono diversi approcci, anche se possono essere riassunti, a grandi linee, nel realizzare una rigenerazione prima (6-12 mesi) della chirurgia degli impianti o durante l'inserimento degli impianti (nello stesso atto). In questo caso clinico viene mostrata una tecnica di rigenerazione ossea guidata orizzontale basata sull'impiego di osso particolato e una membrana riassorbibile di collagene.

Presentazione del caso clinico

Si presenta il caso di una donna di 73 anni, categorizzata come ASA I nell'indice di rischio preoperatorio dell'Associazione Americana di Anestesisti (ASA), che presentava una suppurazione e sondaggio aumentato nei denti 11 e 21. Si era recata in consulto perché avvertiva dolore nei denti menzionati e mobilità.

La paziente non era fumatrice e mostrava un'igiene orale con un indice di placca inferiore al 25 % e un indice di sanguinamento inferiore al 10 % 13. Le è stata richiesta la firma di un consenso informato.

Diagnosi e piano di trattamento

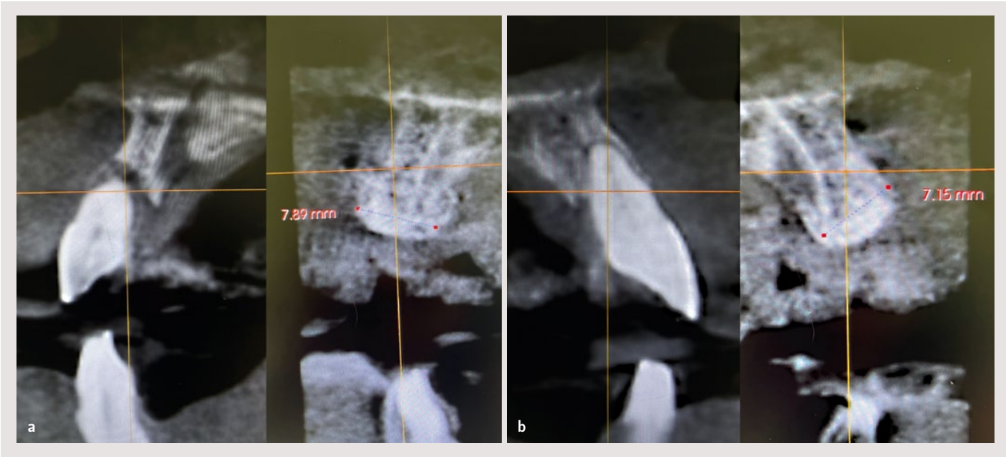

Durante l'esplorazione intraorale si è osservata l'esistenza di un margine gengivale violaceo e una profondità di sondaggio di 6 mm nella zona del dente 11 e di 5 mm nel 21. Le è stata eseguita una tomografia computerizzata a fascio conico (CBCT) per studiare il difetto osseo. In essa si evidenziava la marcata presenza di un cisti laterale parodontal tra il 11 e il 21.

L'obiettivo del piano di trattamento era il ripristino della funzione e dell'estetica dei denti 11 e 21 e ripristinare l'armonia gengivale chiudendo il diastema con una protesi. La pianificazione includeva la ceratura diagnostica, lo studio con CBCT e la rigenerazione ossea orizzontale del difetto trovato. Si è prestata particolare attenzione al tipo di lembo che sarebbe stato realizzato, al tipo di membrana che sarebbe stata impiegata e alla realizzazione di successivi innesti gengivali.

È stato eseguito un trattamento di profilassi con ultrasuoni nelle settimane precedenti al trattamento.

Sviluppo dell'intervento

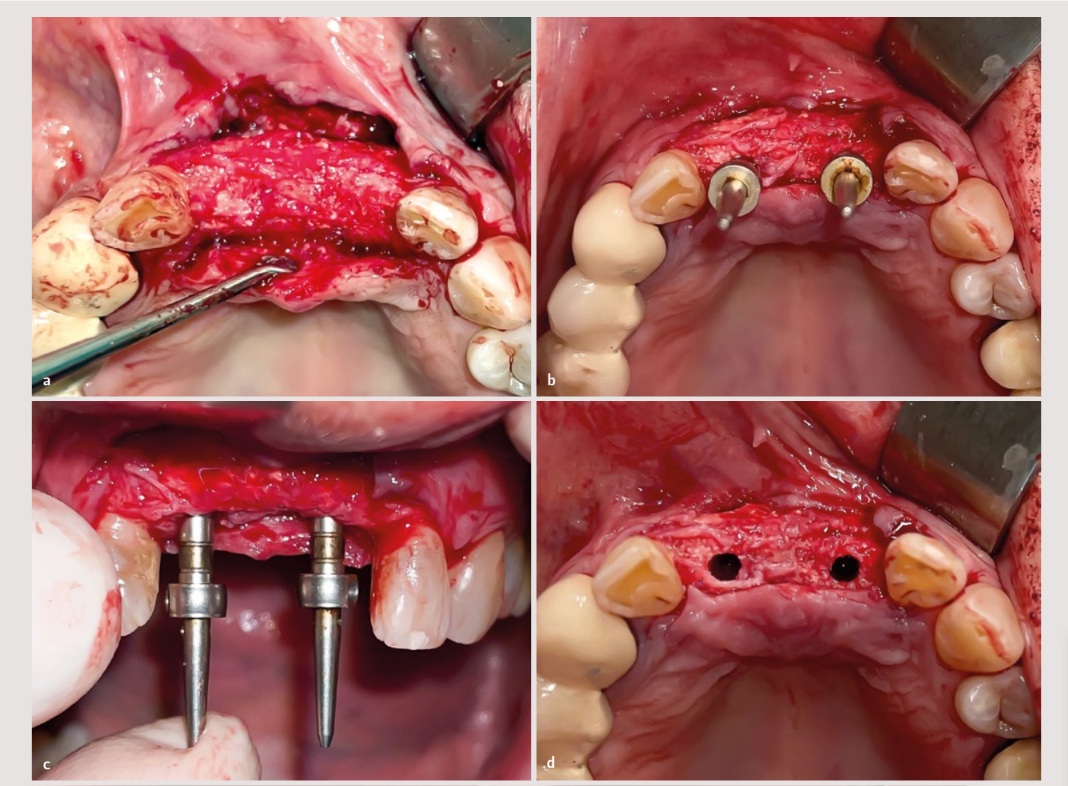

La paziente è stata trattata utilizzando la tecnica di rigenerazione ossea guidata orizzontale mediante l'uso di una membrana OsteoBiol® Derma di 20 × 30 mm (Tecnoss) e osso particolato formato in parti uguali da osso autologo ottenuto dalla branca mandibolare e xenoinnesto spongioso bovino (Cerabone®, Botiss).

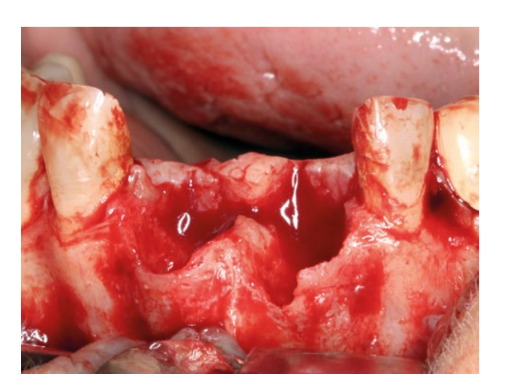

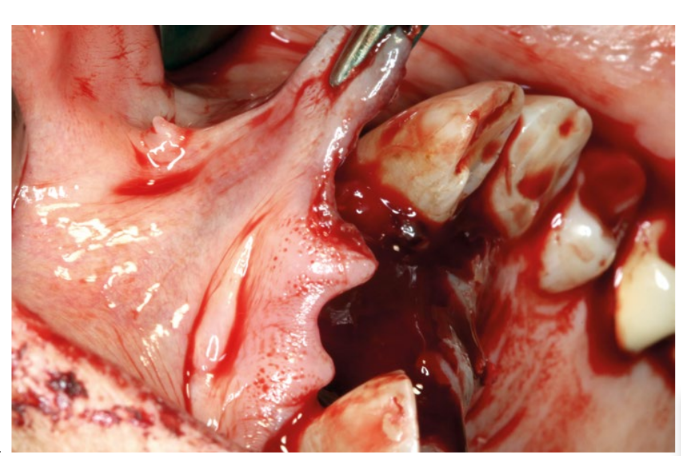

Dopo l'applicazione di anestesia infiltrativa con articaína al fondo del vestibolo, sono state eseguite le estrazioni. Queste sono iniziate con incisioni intrasulculari accurate con microbisturi, successivamente è stata effettuata una lussazione interprossimale e infine, con la massima delicatezza possibile, sono stati estratti i denti con una pinza per incisivi.

È stato realizzato un lembo trapezoidale o di tipo Newman con incisioni verticali distali ai canini 13 e 23, incidendo nella zona della papilla a forma di bastone da hockey. È stato staccato il lembo e si è proceduto alla pulizia del tessuto di granulazione.

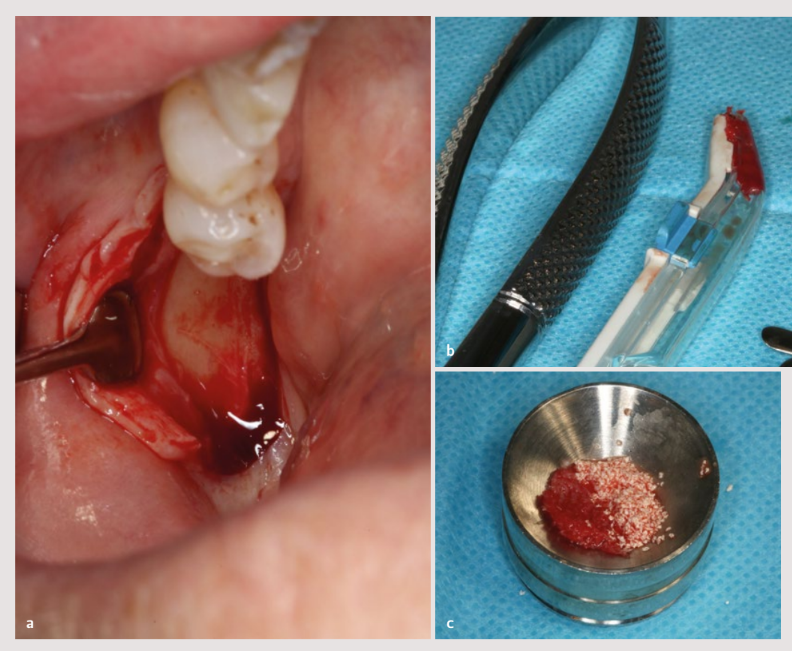

Successivamente è iniziata l'ottenzione dell'osso autologo dalla branca con un raschietto per osso monouso, e il tessuto ottenuto è stato mescolato al 50% con xenoinnesto particolato di 0,5-1,0 mm (Cerabone®, Botiss).

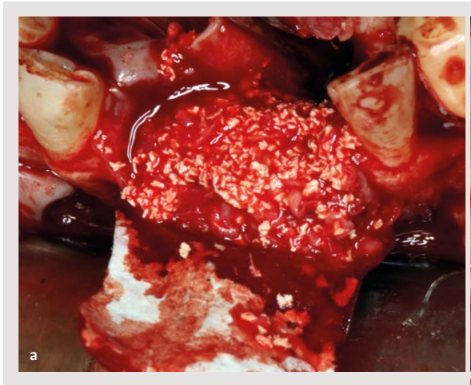

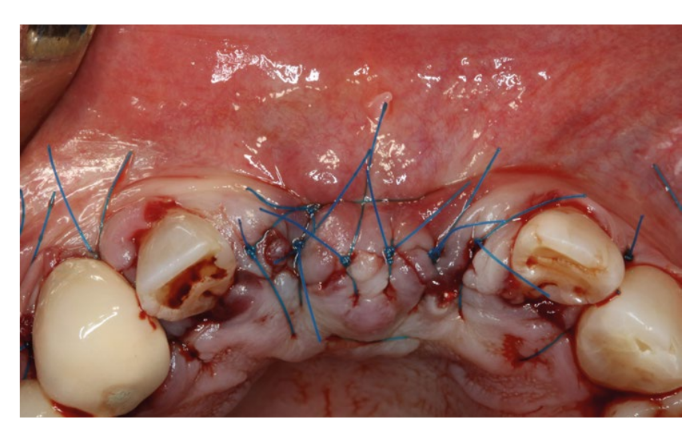

La membrana è stata fissata nella zona vestibolare con due puntine apicali agli estremi, e il biomateriale è stato impacchettato per favorire la chiusura del contenuto innestato con un solo movimento one piece e due puntine palatali (o 27.5). Successivamente è stato liberato il lembo per fornirgli passività con un'unica incisione nel periostio.

È stata applicata una sutura 5-0 in poliamide senza alcuna tensione e dopo due settimane si è potuto constatare la chiusura completa per prima intenzione. Sono stati applicati punti di sutura rompeforze interni per ridurre la tensione del lembo 14 prima di dare i punti di colchonero orizzontali e i punti semplici che hanno sigillato la ferita.

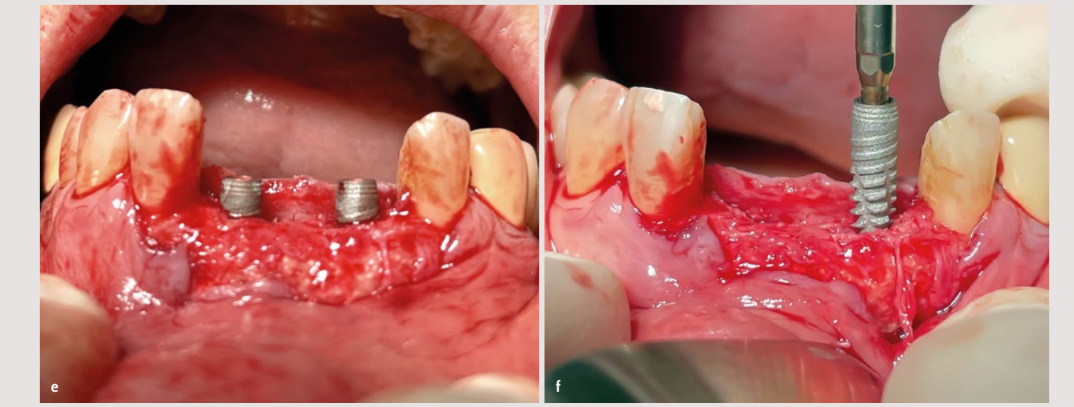

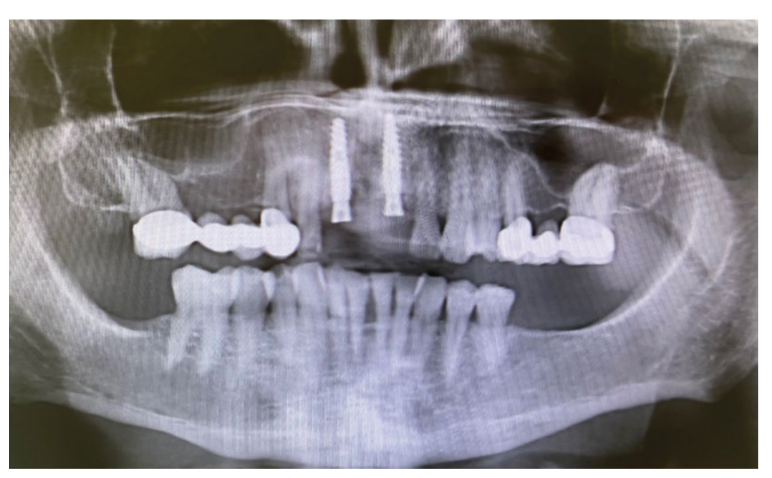

Le radiografie precedenti e successive all'intervento hanno evidenziato la stabilità e l'omogeneità dell'innesto.

Come misure postoperatorie, sono stati prescritti alla paziente un antibiotico (amoxicillina 750 mg con 125 mg di acido clavulanico), un analgesico (ibuprofene 600 mg) e clorexidina allo 0,12 % per 14 giorni. Le è stato indicato di non tirarsi il labbro e di non spazzolare l'area. La paziente si è presentata per un controllo una settimana dopo; dopo 15 giorni è stata rimossa la sutura.

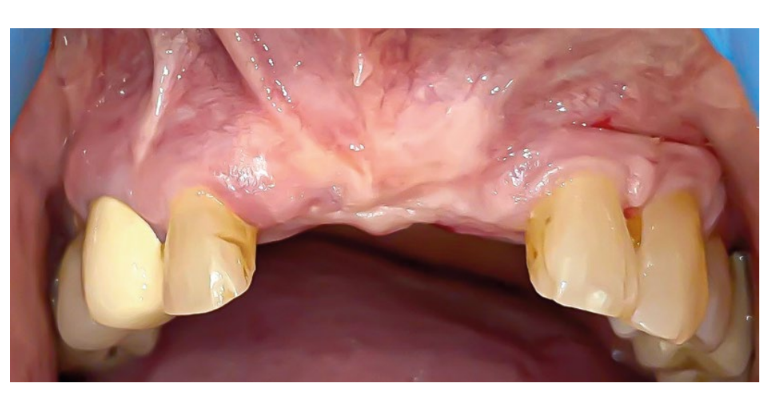

Otto mesi dopo la rigenerazione ossea guidata, le sezioni assiali della CBCT suggerivano già una buona formazione ossea. D'altra parte, si osservava un tessuto molle sano, ma poco cheratinizzato e con poco fondo di vestibolo.

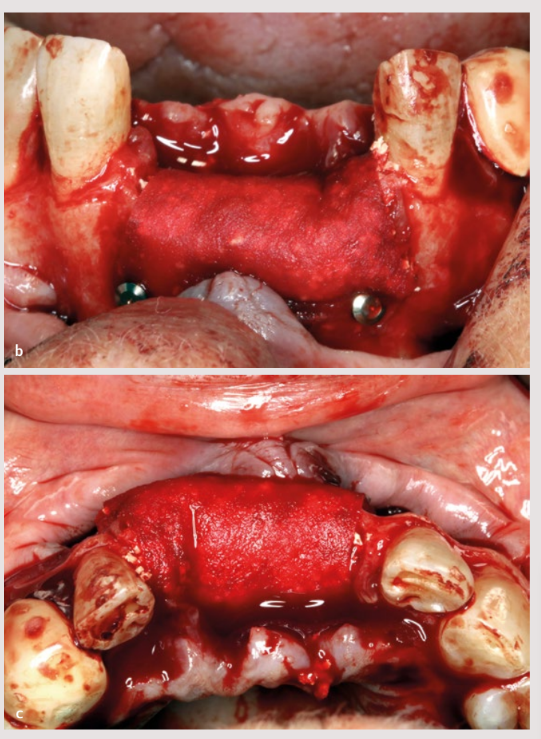

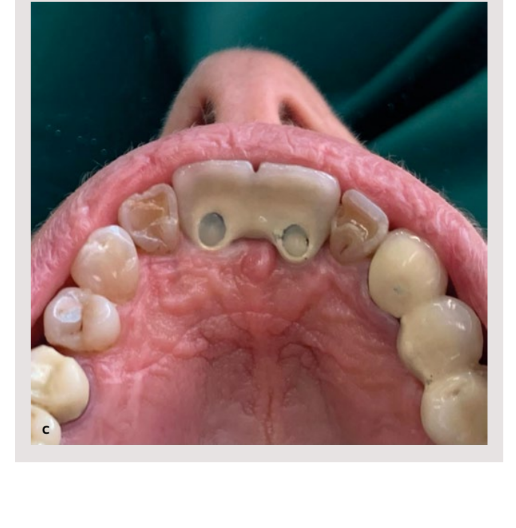

In questo momento è stata effettuata l'inserzione di due impianti di 3,6 mm × 12 mm (Vega®+, Klockner) seguendo le linee guida standard per gli impianti bifasici.

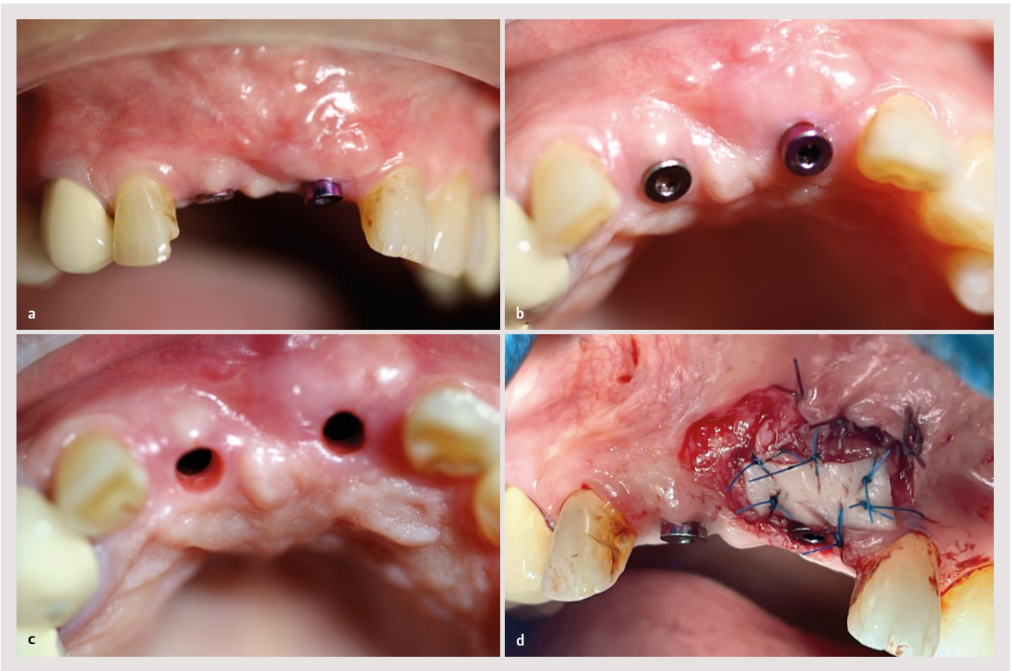

Tre mesi dopo è stata verificata l'integrazione e si è effettuata la seconda fase con un innesto libero di gengiva per aumentare lo spessore del tessuto molle e il fondo di vestibolo.

Successivamente, la paziente è stata indirizzata al dipartimento di protesi per iniziare la riabilitazione dopo un periodo di guarigione di 3 settimane.

È stata effettuata una registrazione digitale della situazione della paziente mediante lo scanner intraorale Medit i500 (Medit), seguendo la procedura raccomandata dal produttore. Sono state scansionate le arcate e successivamente è stata effettuata la registrazione digitale dell'occlusione.

In ultimo luogo, è stata effettuata la scansione degli impianti con scanbodies in metallo trattato 15 e originali (Archimedes®). Una volta verificata la passività della struttura sugli impianti, sia tramite mezzi radiografici che con il test di avvitamento (test di Sheffield) 16, è stata richiesta al laboratorio la finalizzazione della protesi mediante un rivestimento in disilicato di litio, sottolineando i profili di emergenza della riabilitazione 17,18. Il caso è stato concluso posizionando la protesi con viti protesiche originali Vega®+ di 3,6 mm (Klockner) a 30 Ncm di coppia tramite una chiave dinamometrica controllata (o 27.15). È stata eseguita una radiografia periapicale per verificare il corretto posizionamento e, quindi, la passività della restaurazione. Prima della dimissione della paziente, è stata controllata l'occlusione in massima intercuspidazione e durante i movimenti protrusivi con carta articolare di 40 µm.

Discussione

I risultati del presente caso clinico concordano con quelli trovati nella letteratura, che presentano l'utilizzo di membrane riassorbibili come un approccio terapeutico di successo in procedure di rigenerazione orizzontale.

Gli xenoinnesti di origine bovina si caratterizzano per presentare proprietà osteoconduttive, senza indurre reazioni avverse sul letto ricevente e con un'alta percentuale di successo. Studi con innesti intraorali in blocco hanno riportato un'alta percentuale di sopravvivenza degli impianti; tuttavia, sono associati a una varia morbilità a seconda del sito di donazione. Gli innesti di blocchi ossei intraorali di ramo offrono molti vantaggi mantenendo la densità ossea e presentando una minima riassorbimento. Tuttavia, il loro utilizzo può essere limitato se lo spessore del ramo è inferiore a 1 cm, o quando il paziente ha limitazioni di apertura o qualche disturbo temporomandibolare, oltre ad essere controindicati per difetti ossei grandi, come nel nostro caso.

La rigenerazione ossea guidata per l'aumento orizzontale è stata documentata con alti percentuali di successo e basse complicazioni quando utilizzata con osso autologo e membrane di barriera.

In una revisione sistematica condotta da Kuchler U e coll. 2014 si è concluso che quando sono stati effettuati aumenti orizzontali di cresta nella zona anteriore con posizionamento simultaneo o differito di impianti si è ottenuto un successo totale di sopravvivenza in un follow-up a 4 anni. Il successo del posizionamento di un impianto dipende direttamente da un adeguato volume osseo. L'aumento della cresta alveolare viene tradizionalmente effettuato utilizzando innesto di osso autologo; tuttavia, si causa una considerevole morbilità al paziente ricorrendo ad altre zone anatomiche per l'ottenimento di osso.

Conclusioni

Con le limitazioni proprie di un caso clinico, abbiamo dimostrato che con l'uso di barriere riassorbibili si è riusciti con successo a una rigenerazione ossea guidata, per cui è stato possibile posizionare impianti nella zona trattata e la riabilitazione è risultata favorevole. Inoltre, è stato effettuato un aumento del tessuto cheratinizzato con un innesto libero, che, come evidenziato nella letteratura, favorisce un migliore controllo della placca posteriore e una maggiore sopravvivenza degli impianti.

G. Perrone, J. Medina Moya

Bibliografia

- Sculean A, Stavropoulos A, Bosshardt DD. Capacità di auto-rigenerazione dei difetti ossei intraorali. J Clin Periodontol. 2019;23:34-36.

- Buser D, Martin W, Belser UC. Ottimizzazione dell'estetica per le restaurazioni implantari nell'arcata anteriore: considerazioni anatomiche e chirurgiche. Int J Oral Maxillofac Implants. 2004;19 Suppl:43-61. PMID: 15635945.

- Grunder U, Gracis S, Capelli M. Influenza della relazione 3-D tra osso e impianto sull'estetica. Int J Periodontics Restorative Dent. 2005 Apr;25(2):113-119.

- Trombelli L, Farina R, Marzola A, Bozzi L, Liljenberg B, Lindhe J. Modellazione e rimodellamento delle cavità di estrazione umane. J Clin Periodontol. 2008 Jul;35(7):630-9. Epub 2008 May 21. PMID: 18498382.

- Barone A, Aldini NN, Fini M, Giardino R, Calvo Guirado JL, Covani U. Xenotrapianto contro estrazione isolata per la preservazione dell'osso dopo l'estrazione dentale: uno studio clinico e istomorfometrico. J Periodontol. 2008 Aug;79(8):1370-7. PMID: 18672985.

- Araújo MG, Lindhe J. Alterazioni dell'osso dopo l'estrazione dentale con e senza elevazione del lembo: uno studio sperimentale nel cane. Clin Oral Implants Res. 2009 Jun;20(6):545-9. PMID: 19515033.

- Cardaropoli G, Araújo M, Lindhe J. Dinamiche di formazione del tessuto osseo nei siti di estrazione dentale. Uno studio sperimentale nei cani. J Clin Periodontol. 2003 Sep;30(9):809-818.

- Tan WL, Wong TL, Wong MC, Lang NP. Una revisione sistematica delle modifiche dimensionali dei tessuti duri e molli alveolari post-estrazione negli esseri umani. Clin Oral Implants Res. 2012 Feb;23 Suppl 5:1-21.

- Sanz-Sánchez I, Ortiz-Vigón A, Sanz-Martín I, Figue- ro E, Sanz M. Efficacia dell'Aumento Osseo Laterale sulla Dimensione della Cresta Alveolare: Una Revisione Sistematica e Meta-analisi. J Dent Res. 2015 Sep;94(9 Suppl):128S-142S.

- Hämmerle CH, Jung RE, Yaman D, Lang NP. Aumento della cresta applicando membrane bioassorbibili e minerale osseo bovino deproteinizzato: Un rapporto di dodici casi consecutivi. Clin Oral Impl Res. 2008;19:19-25.

- Cordaro L, Amadé DS, Cordaro M. Risultati clinici dell'aumento della cresta alveolare con innesti ossei a blocco mandibolare in pazienti parzialmente edentuli prima dell'inserimento dell'impianto. Clin Oral Implants Res. 2002 Feb;13(1):103-11.

- Esposito M, Grusovin M, Felice P, Karatzopoulos G, Worthington H, Coulthard P. Interventi per la sostituzione dei denti mancanti: Tecniche di aumento osseo orizzontale e verticale per il trattamento con impianti dentali. Cochrane Database Syst Rev. 2009;4:CD003607.

- Mayhew D, Mendonca V, Murthy BVS. Una revisione dello stato fisico ASA - prospettive storiche e sviluppi moderni. Anaesthesia. 2019 Mar;74(3):373-379. Epub 2019 Jan 15. PMID: 30648259.

- De Stavola L, TunKel J. Il ruolo di una sutura esterna-interna sospesa nella riduzione della tensione del lembo marginale dopo la ricostruzione ossea: uno studio prospettico clinico nella mascella. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014 Jul-Aug;29(4):921-6. PMID: 25032773.

- Revilla-León M, Fogarty R, Barrington JJ, Zandinejad A, Özcan M. Influenza del design del corpo di scansione e degli analoghi digitali dell'impianto sulla posizione della replica dell'impianto in stampi prodotti additivamente. J Prosthet Dent. 2020;124(2):202-210.

- Figueras-Alvarez O, Cantó-Navés O, Real-Voltas F, Roig M. Protocollo per la Valutazione Clinica dell'Adattamento Passivo per Protesi Supportate da Impianti Multipli: Una Tecnica Dentale. J Prosthet Dent. 2020 Nov 2;S0022-3913(20)30488-1.

- Su H, Gonzalez-Martin O, Weisgold A, Lee E. Considerazioni sul Contorno dell'Abutment e della Corona dell'Impianto: Contorno Critico e Contorno Subcritico. Int J Periodont Restorative Dent. 2010;30(4):335-343.

- Hentenaar D, De Waal Y, Van WinKelhoff AJ, Raghoebar G, Meijer H. Influenza del Contorno Cervicale della Corona sulla Perdita Ossea Marginale attorno agli Impianti a Livello Osseo con Cambio di Piattaforma. Clin Oral Implants Res. 2019;30.S19 (2019): 359. Web.

- Buser D, Ingimarsson S, Dula K, Lussi A, Hirt HP, Belser UC. Stabilità a lungo termine degli impianti osseointegrati in osso aumentato: uno studio prospettico di 5 anni in pazienti parzialmente edentuli. Int J Periodontics Restorative Dent. 2002;22:109-117.

- Oryan A, Alidadi S, Moshiri A, Maffulli N. Medicina rigenerativa ossea: opzioni classiche, strategie nuove e direzioni future. J Orthop Surg Res. 2014;9(1):18. Pubblicato il 17 marzo 2014.

- Aghaloo T, Moy P. Quali tecniche di aumento dei tessuti duri sono le più efficaci nel fornire supporto osseo per l'inserimento degli impianti? Int J Oral Maxillofac Implants. 2007;22:49-70.

- Jensen J, Sindet-Pedersen S. Innesti ossei autologhi mandibolari e impianti osseointegrati per la ricostruzione della mascella gravemente atrofizzata: un rapporto preliminare. J Oral Maxillofac Surg. 1991;49:1277-1287.

- Misch C. Confronto dei siti donatori intraorali per innesti onlay prima dell'inserimento dell'impianto. Int J Oral Maxillofac Implants. 1997;12(6):767-776.

- Buser D, Bragger U, Lang N, Nyman S. Rigenerazione e ingrandimento dell'osso mascellare utilizzando la rigenerazione tissutale guidata. Clin Oral Implants Res. 1990; 1(1):22-32.

- Jovanovic S, SpieKermann H, Richter E. Rigenerazione ossea attorno agli impianti dentali in siti di difetto deiscente: uno studio clinico. Int J Oral Maxillofac Implants. 1992;7(2):233-245.

- Kuchler U, Von Arx T. Aumento orizzontale della cresta in concomitanza o prima dell'inserimento dell'impianto nell'arcata anteriore: una revisione sistematica. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014;29:14-24.

- Chiapasco M, Abati S, Vogel G. Risultato clinico di blocchi ossei autologhi o rigenerazione ossea guidata con membrane e-PTFE per la ricostruzione di creste edentule strette. Clin Oral Implants Res. 1999;10:278-288

/social-network-service/media/default/101189/a4a762d0.png)